根据地廉政建设

发布日期:2025-08-03

发布日期:2025-08-03  浏览量:

浏览量:

历史背景与时间节点

在新民主主义革命时期,中国共产党领导的根据地大多地处偏远贫困地区,且长期处于敌人包围、封锁的艰苦环境中。为巩固革命政权、争取群众支持,保持自身纯洁性成为关乎生存的关键。早在井冈山时期(1927年—1930年),红军就面临着“经济十分困难,又要防止投机腐败”的双重挑战,毛泽东在《井冈山的斗争》中便提及“对贪污腐化分子从严处理”的实践。

1931年中华苏维埃共和国成立后,廉政建设进入制度化阶段,颁布了中国共产党历史上第一部反腐败法令。抗日战争时期(1937年—1945年),各抗日根据地针对 “部分干部滋生享乐思想、出现贪污浪费现象”,开展了整风运动与廉政教育相结合的实践。解放战争时期(1945年—1949年),随着解放区扩大,“防止干部变质”成为重要课题,华北、西北等根据地通过强化监督、严肃法纪,为即将到来的全国执政积累了廉政经验。

事件概述与核心内容

根据地廉政建设始终围绕“巩固政权、服务群众”展开,形成了“教育预防—制度约束—严惩震慑”的完整体系。在教育层面,通过报刊宣传、干部培训、群众大会等形式,反复强调“廉洁是革命本色”,如延安时期的《解放日报》连载“廉洁奉公”典型事迹,用张思德、白求恩等榜样筑牢思想防线。

制度建设上,各根据地因地制宜制定规范:中华苏维埃共和国颁布《关于惩治贪污浪费行为》,明确“贪污500元以上者处以死刑”;陕甘宁边区出台《政务人员公约》,规定“公正廉洁,奉公守法”“不贪污,不受贿”;晋察冀边区建立“审计制度”,对财政收支实行严格监督,防止虚报冒领。

在实践中,“严查重处”成为鲜明特色。1932年,瑞金县叶坪村苏维埃政府主席谢步升因贪污、走私被处决,这是苏区反腐第一案;1941年,延安抗日军政大学学员黄克功因逼婚未遂杀人,虽有战功仍被依法严惩。这些案例传递出 “法律面前人人平等”的坚定立场,让“廉洁”从口号变为实实在在的行为准则。

领导人论述

毛泽东在根据地时期多次强调廉政建设的重要性。1934年,他在中华苏维埃第二次全国代表大会上指出:“应该使一切政府工作人员明白,贪污和浪费是极大的犯罪。反对贪污和浪费的斗争,过去有了些成绩,以后还应用力。”这段话将贪污浪费提升到“犯罪”高度,为苏区廉政建设定下严厉基调。(出处:《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第134页。)

1944年,他在《为人民服务》的演讲中进一步强调:“我们的共产党和共产党所领导的八路军、新四军,是革命的队伍。我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的。”这种“为人民服务”的宗旨意识,成为根据地干部廉洁从政的根本遵循,从思想根源上筑起拒腐防线。(出处:《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第1004页。)

重要文件

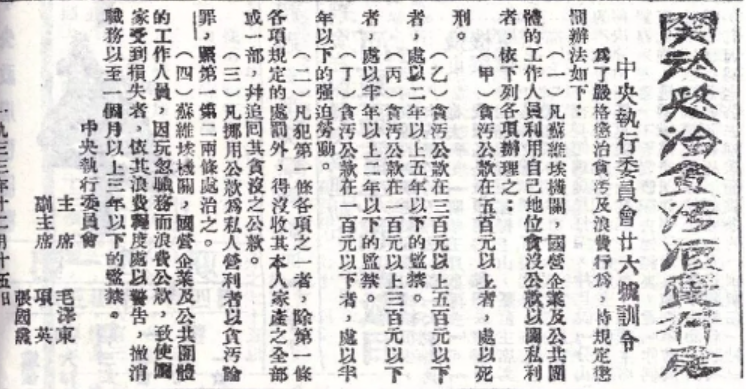

1933年12月,中华苏维埃共和国中央执行委员会颁布《关于惩治贪污浪费行为的第二十六号训令》,这是中国共产党历史上第一部专门反腐法令。训令详细列举贪污行为表现,如“侵吞公款”“挪用公物”“浪费公共经费”等,明确量刑标准:贪污公款在500元以上者,处以死刑;300元以上500元以下者,处以2年以上5年以下监禁;即使贪污100元以下,也会被判处半年监禁或强制劳动。这部法令以刚性约束彰显了“零容忍”态度(出处:《红色中华》,1933年12月15日刊发)。

1943年5月,陕甘宁边区政府发布《陕甘宁边区政务人员公约》,以“十项公约”规范干部行为,其中“公正廉洁,奉公守法”“爱护群众,密切联系群众”等条款,将廉政要求与群众路线相结合,成为敌后抗日根据地廉政建设的范本,被各根据地广泛借鉴。(出处:中央纪委国家监委网站https://www.ccdi.gov.cn/)

道德意义

根据地廉政建设为中国共产党镌刻下深刻的廉洁道德记忆。那些在艰苦环境中仍坚守“不拿群众一针一线”的细节,如红军战士借粮打欠条、干部与群众同吃同住同劳动,成为“清正廉洁”最生动的注脚,让“廉洁即党性”的认知深深植根于党员意识中。

谢步升、黄克功等案件的处理,构建起“法纪面前无特权”的道德共识。这种记忆超越了具体历史情境,成为后世处理腐败问题的精神参照——每当提及“从严治党”,人们总会回溯根据地时期“不管功劳多大、地位多高,违纪必惩”的坚定立场,让廉洁自律的道德准则获得代际传递的生命力。

更深远的是,根据地时期形成的“干部清正—政府清廉—政治清明”的治理图景,塑造了群众对“好政府”的道德期待。这种记忆成为党与群众之间的精神纽带,让“廉洁奉公”不仅是党员的个人修养,更成为衡量政权合法性的道德标尺,为新中国成立后的廉政建设提供了深厚的道德记忆根基。

上一篇 : 党的七大

下一篇:没有了