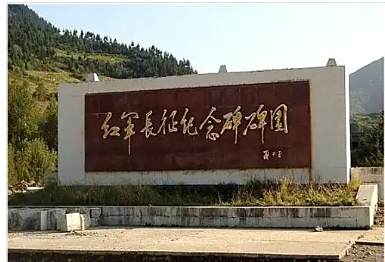

红军长征纪念碑碑园

发布日期:2025-08-04

发布日期:2025-08-04  浏览量:

浏览量:

基本信息

红军长征纪念碑碑园坐落于四川省松潘县川主寺镇元宝山,占地面积约19.27公顷,海拔3100米,是全国规模最大的红军长征纪念建筑群。碑园于1988年4月动工,1990年8月25日落成,由主碑、大型花岗石群雕、浮雕墙、陈列室等部分组成,邓小平同志题写的“红军长征纪念碑碑园”八个鎏金大字庄重醒目,使其成为纪念红军长征这一伟大壮举的标志性场所,每年吸引着众多参观者前来缅怀历史。

历史背景

红军长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军历经14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,行程约二万五千里,实现了战略大转移,为中国革命保留了火种。然而,长期以来,在长征途经的重要地区缺乏一座全面系统纪念这一历史事件的标志性建筑。随着时间推移,传承长征精神、铭记革命历史的需求愈发迫切。

在这样的背景下,为纪念红军长征胜利50周年,弘扬长征精神,经党中央批准,决定修建红军长征纪念碑碑园。松潘县是红军长征途中的重要节点,红军曾在此进行过松潘战役等重要军事行动,选择在此建园,能更好地依托当地丰富的长征历史遗存,让碑园与周边的红色历史环境相融合,更生动地展现长征历程。

设计建造

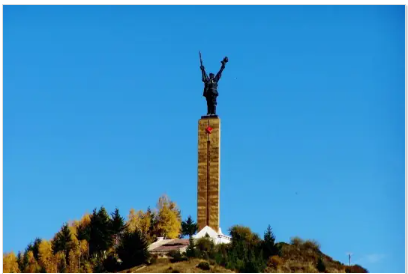

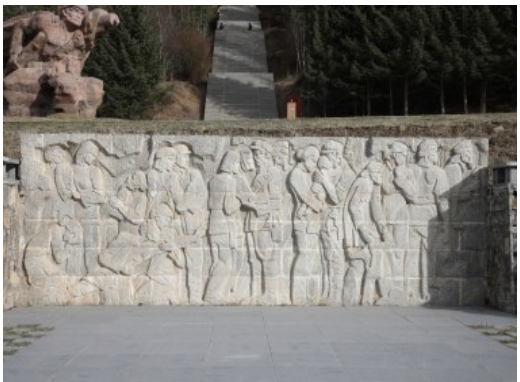

红军长征纪念碑碑园的设计凝聚了众多设计者的智慧,由四川省城乡规划设计研究院等单位负责规划设计。设计理念上,充分体现了长征的艰难历程和伟大精神,将历史叙事与建筑艺术有机结合。建造过程中,面临着海拔高、气候恶劣、施工难度大等诸多挑战。建设者们发扬长征精神,克服重重困难,精心施工。主碑采用钢筋混凝土结构,高41.3米,碑体为三角立柱形,象征着红军三大主力会师。碑顶的红军战士铜像高14.8米,由雕塑家叶毓山设计,铜像一手握枪、一手举火炬,寓意着红军战士在革命道路上既要拿起武器战斗,又要高举革命理想的火炬前行。大型花岗石群雕长72米、高12米,由228块红色花岗石组成,生动再现了红军长征中的重要场景,如遵义会议、强渡大渡河、过雪山草地等。

建筑特征

红军长征纪念碑碑园的建筑布局独具匠心,以主碑为中心,周围分布着大型花岗石群雕、浮雕墙、陈列室等,形成一个完整的纪念体系。主碑的三角立柱形设计别具一格,三个面分别代表着红军三大主力,体现了三大主力在长征中相互配合、协同作战的精神。

碑顶的红军战士铜像造型威武,细节刻画细腻,战士的眼神坚定,充满了对革命胜利的信念,成为整个碑园的视觉焦点。大型花岗石群雕采用现实主义的创作手法,人物形象栩栩如生,通过不同的姿态、表情,展现了红军在长征中不畏艰险、坚韧不拔的英雄气概,每一个场景都仿佛将人们带回那段波澜壮阔的历史岁月。

浮雕墙则以连环画的形式,进一步补充了群雕未展现的长征情节,丰富了历史叙事的层次。整个碑园的建筑色调以红色为主,象征着革命的热血与激情,与周围的青山绿水形成鲜明对比,既突出了纪念的主题,又与自然环境和谐共生。

道德意义

红军长征纪念碑碑园的建造,为中华民族留存了一段深刻的道德记忆。长征中红军展现出的不怕牺牲、不畏艰险、团结互助、忠诚于党和人民等精神品质,通过碑园的建筑和雕塑被具象化、永恒化,成为后人汲取道德力量的源泉。

当人们走进碑园,仰望高耸的主碑和威武的红军铜像,看着群雕中红军战士在恶劣环境中艰难前行的场景,那段艰苦卓绝的历史便会在心中鲜活起来。这些视觉符号不断强化着人们对长征精神的记忆,让 “坚韧不拔、自强不息、勇往直前” 成为一种集体的道德共识,影响着人们的价值判断和行为选择。

对于青少年来说,碑园是重要的爱国主义教育基地,他们在这里聆听长征故事,感受红军精神,这种亲身体验会在他们心中种下红色的种子,让长征精神代代相传。而对于每一个参观者,碑园都像是一面镜子,映照出自身在面对困难时的态度,激励人们在生活和工作中发扬长征精神,勇于克服困难,担当起时代赋予的责任。

红军长征纪念碑碑园不仅仅是一座纪念建筑,更是一座道德丰碑,它承载着中华民族的精神基因,让长征精神成为跨越时空的道德力量,指引着人们在实现中华民族伟大复兴的道路上不断前行。

上一篇 : 雨花台革命烈士纪念碑

下一篇:人民英雄纪念碑