八一南昌起义纪念塔

发布日期:2025-08-08

发布日期:2025-08-08  浏览量:

浏览量:

基本信息

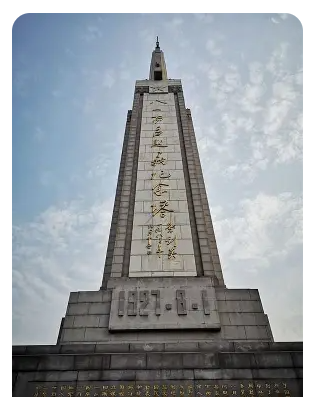

八一南昌起义纪念塔坐落于江西省南昌市八一广场中心,这座长方体建筑以 53.6米的高度成为城市精神坐标24。其建造始于1977年建军50周年之际,1979年1月8日竣工,2001-2004年扩建时塔身加高8.1米,占地1.7公顷的广场空间与周边绿植共同构成庄重氛围。塔体由汉白玉、花岗岩与铜胎鎏金工艺打造,叶剑英元帅题写的“八一南昌起义纪念塔”九个鎏金大字在阳光下熠熠生辉,成为跨越时代的视觉符号。

历史背景

1927年8月1日的南昌起义,打响了中国共产党武装反抗国民党反动派的第一枪,标志着人民军队的诞生。1955年起,江西省委多次计划建造纪念塔,却因历史原因搁置。1977年,在改革开放初期的时代背景下,纪念塔工程重启,既是对革命历史的致敬,也承载着凝聚民族精神、强化红色基因传承的使命。正如碑文所述:“在中国人民解放军建军五十周年之际,兴建此塔,永志纪念”。其落成不仅是建筑工程的完成,更是对一段改写中国命运的历史时刻的庄严铭记。

设计建造

纪念塔的设计融合了历史叙事与工艺匠心。江西省建筑综合设计院沃祖全等设计师采用“塔和旗枪”方案,将象征武装起义的“汉阳造”步枪与八一军旗作为塔顶造型,步枪高14米、军旗宽8.1米,以枣红色花岗岩拼贴出飘扬动态。塔身采用汉白玉与磨光花岗石,北面镶嵌的《八一南昌起义简介》碑文高2.4米、宽9.6米,东西南三面浮雕《宣布起义》《攻打敌营》《欢呼胜利》则以立体叙事还原历史场景。2004年改造中,设计者特别在塔身设置6层灯光与投射灯,夜间灯光勾勒出建筑轮廓,使军旗在夜色中愈发鲜红夺目。

建筑特征

这座建筑的每一处细节都蕴含象征意义:塔顶的“汉阳造”步枪直指苍穹,既呼应起义部队使用的真实武器,又隐喻革命精神的锐不可当;八一军旗选用四川红花岗岩,较原山东石材色泽更鲜艳,一道白边的设计让旗帜更具飘动感,象征革命事业薪火相传。塔座第二层阳刻的“1927.8.1”字样,与基座前长120米的金水河形成时空对话——河水寓意军民鱼水情,河上两座金水桥连接南北,将历史记忆与现实生活贯通。塔身两侧翼墙镶嵌的红军旗徽浮雕,青松与万年青环绕其间,暗含“革命精神万古长青”的深意。

道德意义

八一南昌起义纪念塔如同凝固的历史教科书,在城市空间中持续书写着道德记忆的篇章。其存在本身就是对“敢于斗争、勇于牺牲”革命精神的具象化诠释:当人们仰望塔顶那支刺破青天的步枪,便能感知到1927年那个雨夜的枪声如何打破黑暗;抚摸塔身的浮雕,仿佛能触摸到起义军颈系红领带、膀扎白毛巾的战斗英姿。这种空间记忆的建构,让“为有牺牲多壮志”的英雄主义成为集体精神底色。

作为爱国主义教育基地,纪念塔通过仪式化活动强化道德认同。每月首日的升旗仪式、学校组织的“重走起义路”研学、重大节日的敬献花篮仪式,都在将历史叙事转化为可参与的道德实践。尤其在青少年教育中,塔身碑文与浮雕成为“行走的思政课”,让“听党指挥、服务人民”的价值观通过视觉冲击与现场体验深植于心。正如碑文所述,这种纪念不仅是对过去的追思,更是对“河山统一”理想的当代践行。

更深远的是,纪念塔通过建筑美学完成了革命伦理的代际传递。其庄重的造型语言、考究的材质工艺,将“艰苦奋斗、求真务实”的革命作风转化为空间美学原则。当市民在广场休憩时,塔身投射的阴影恰似历史的凝视,提醒着“幸福生活来之不易”的道德共识;当游客在灯光秀中目睹军旗在数字技术中飞扬,传统与现代的对话让革命精神在当代焕发新生。这种将历史记忆转化为城市精神地标的设计智慧,使纪念塔成为跨越时空的道德灯塔,持续照亮着新时代的奋斗征程。

上一篇 : 没有了

下一篇:雨花台革命烈士纪念碑