“三反”“五反”运动

发布日期:2025-08-05

发布日期:2025-08-05  浏览量:

浏览量:

历史背景与时间节点

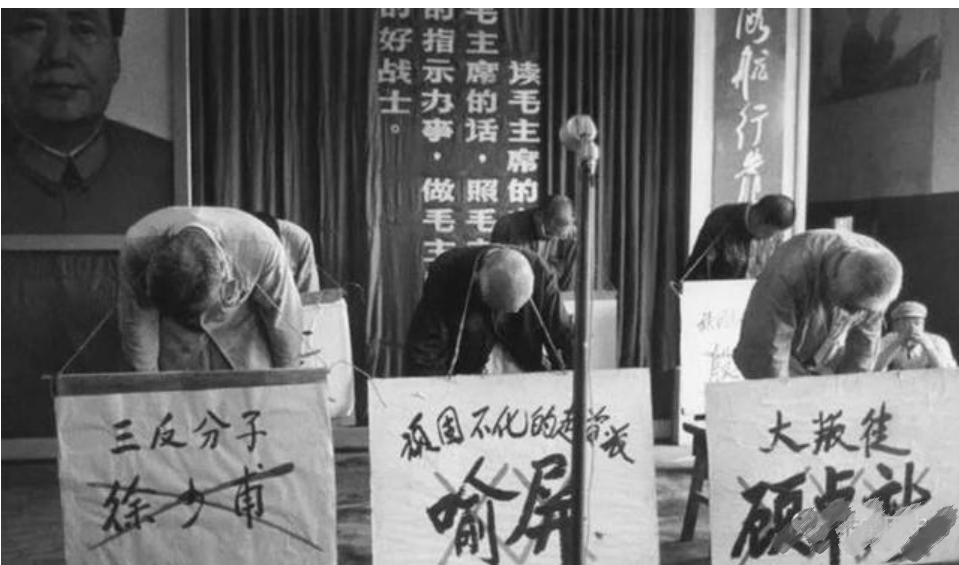

新中国成立初期,随着国民经济的逐步恢复和各项建设的展开,一些问题逐渐显现。在党政机关内部,部分工作人员受到资产阶级思想的侵蚀,出现了贪污、浪费和官僚主义等不良现象,不仅损害了国家和人民的利益,也影响了党和政府的形象。同时,资本主义工商业者中存在大量不法行为,他们为追求利润最大化,采取行贿、偷税漏税、偷工减料等手段,破坏了正常的经济秩序,甚至危害到国家的经济安全和国防建设。在这样的背景下,为了巩固新生政权、净化社会风气、保障国家经济健康发展,“三反”“五反”运动应运而生。“三反”运动于1951年12月正式启动,以中共中央作出《关于实行精兵简政、增产节约、反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定》为标志,至1952年6月基本结束。“五反”运动则在1952年1月全面展开,以毛泽东《关于在城市中限期展开大规模的坚决彻底的“五反”斗争的指示》为重要标志,与“三反”运动相互配合、交叉进行,1952年10月基本结束。

核心内容

“三反”运动聚焦县级以上党政机关工作人员,以反对贪污、浪费和官僚主义为核心。反对贪污旨在彻底清查各类贪污行为,对贪污分子依情节轻重予以处理,重点打击大贪污犯,遏制利用职权侵占国家财产的歪风;反对浪费致力于纠正工作中的铺张浪费现象,倡导勤俭节约、艰苦奋斗的作风,规范经费使用和项目建设,确保国家资源用在关键处;反对官僚主义则着力解决干部脱离群众、高高在上、推诿扯皮等问题,要求干部深入基层、密切联系群众,提升工作效率和服务意识。

“五反”运动针对资本主义工商业者,围绕反对行贿、偷税漏税、盗骗国家财产、偷工减料、盗窃国家经济情报展开。反对行贿旨在斩断官商勾结的链条,规范商业交往中的行为准则;反对偷税漏税要求工商业者依法纳税,杜绝隐瞒收入、虚报成本等逃税行为;反对盗骗国家财产致力于打击通过各种手段侵占国家物资的行为,维护国家财产安全;反对偷工减料着重整治生产经营中以次充好、降低质量标准的现象,保障产品质量尤其是关乎国计民生和国防安全的物资质量;反对盗窃国家经济情报则是为了保护国家经济机密,维护国家经济安全和正常的经济秩序。

领导人论述

1951年12月,毛泽东在《关于“三反”斗争必须大张旗鼓进行的指示》中强调,必须“彻底揭露一切大中小贪污事件,而着重打击大贪污犯”,将反贪污视为“全党一件大事”,体现了党对廉洁从政道德底线的坚决捍卫(出处:《毛泽东文集》第6卷,人民出版社1999年版,第209-210页)。

1952年1月,毛泽东在《关于在城市中限期展开大规模的坚决彻底的“五反”斗争的指示》中指出,“五反”运动是“关系到国家经济命运的伟大斗争”,要求“毫不迟疑地向着违法的资产阶级开展一个大规模的坚决的彻底的反对行贿、反对偷税漏税、反对盗骗国家财产、反对偷工减料和反对盗窃经济情报的斗争”,明确了对资产阶级不良行为的道德批判与规范。(出处:《毛泽东文集》第6卷,第214-215页。)

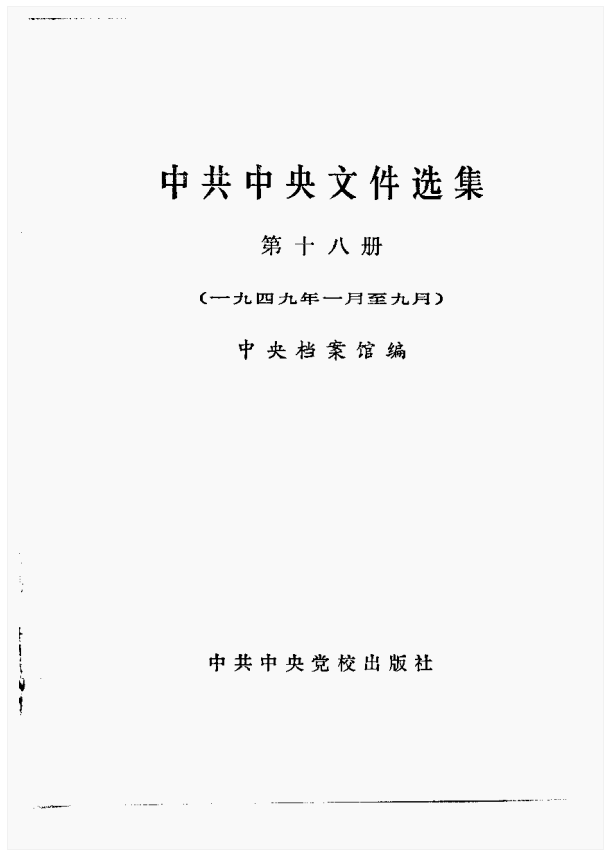

中央文件

1951 年 12 月,中共中央作出《关于实行精兵简政、增产节约、反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定》,正式提出开展 “三反” 运动,要求 “一切从事国家工作、党务工作和人民团体工作的党员,特别是负责干部,必须带头廉洁奉公,艰苦奋斗”,以制度形式强化党员干部的道德约束。(出处:《中共中央文件选集》第 18 册,中共中央党校出版社1992年版,第 546-551 页。)

1952年2月,中共中央发布《关于“三反”运动和整党运动结合进行的指示》,提出“在‘三反’运动的基础上,进行党员标准八项条件的教育,登记、审查和处理党员”,将运动与党员道德纯洁性建设相结合。(出处:《中共中央文件选集》第8册,中共中央党校出版社2013年版,第48页。)

道德意义

“三反”“五反” 运动在新中国成立初期的道德建设中留下了深刻印记。“三反” 聚焦党政机关,以严惩贪污腐败(如刘青山、张子善案)为突破口,向全社会传递了 “廉洁为公” 是公职人员底线伦理的强烈信号,不仅涤荡了旧社会遗留的官僚恶习,更将 “全心全意为人民服务” 的政治道德具象化为可感知的行为准则,为新生政权的道德公信力筑牢了根基。

“五反” 则针对工商业领域的乱象,通过打击行贿、偷税漏税等行为,批判了 “唯利是图” 的旧商业伦理,倡导 “诚信守法”“公私兼顾” 的新型商业道德。这场运动借助群众性参与,在全社会形成了对损公肥私、投机取巧行为的道德谴责氛围,推动了集体主义价值观的传播,使个人行为与国家利益、社会公共利益的关联成为普遍的道德共识,为当时社会伦理秩序的重塑提供了重要支撑。

上一篇 : 没有了

下一篇:两弹一星精神